この子が大人なった時・・・

障害のある子の親が必ず考えると思います。

今回は就労形態を調べてみました。

息子には苦手なことが沢山あります。

成長と共に克服されるかもしれません。

でも、出来なかった側で考えておくと事前に準備ができるかもしれません。

社会的集団の中では、彼の不足気味な能力分野の方がより必要です。

それらをある程度理解してくれる場所での就労が安心です。

就労形態は?

具体的にどのような就労形態があるのでしょうか。

障害者枠 で就職

障害者枠で就職を検討する場合は、障害者手帳が必要となります。

精神障害者も障害者枠の法定雇用率に含まれます。

障害者枠 メリット

- 障害への配慮を求めることができる

- 都心部で一定の求人量が見込める

- 特例子会社を選択できるようになる

- 長期就労を目指すことはしやすい

障害者枠 デメリット

- 有期契約などで就労時間を短いことがある。

- 一般枠より賃金を抑えられていることが多い

- 一般枠と比較して応募枠が圧倒的に少ない

- キャリアアップが困難なケースが多い

一般枠 で就職

一般枠 メリット

- 選択肢が多い

- キャリアアップ、賃金アップの可能性

一般枠 デメリット

- 職場に障害への配慮を得られにくい場合がある

- 転勤や異動に対して健常者と同じ扱い

- 周囲は健常者が多く精神面で負担になることも

就労場所はどこがある?

障害者の就労場所は様々です。

一般企業

一般枠 か 障がい者枠 いずれかでの就労が可能です。

障害者枠は応募数がかなり少ないです。

特例子会社

特例子会社の障害者枠は更に配慮があることが多い

民間企業や地方自治体が障害者の雇用を目的に設立する子会社

親会社にとって特例子会社の障害者雇用を親会社に加算することや、特例会社はあくまでも別の会社のため親会社と別に賃金設定できる。また特例子会社は助成金が支給され、障害者のために利用されている。都市部には多いが、地方には数が極端に少ない。

特例子会社のメリット

- 施設:就労指導員の配置や車椅子用のトイレや施設のバリアフリー化、介助施設などが整備が進んでいる。

- 定着率:定着率はそれ以外の就職枠より高い

- 環境:同僚の多くが障害者である

特例子会社のデメリット

- 転職:一般枠への転職を考えると、特例子会社は会社名で障害者であることを推測されて、その後の転職活動に影響があることが考えられます。

- 労働時間:健常者に比べて労働時間が短いことが多い

- 給与:毎月の給与は10万円前後が多い。ただし、福祉作業所や授産施設の月収2~3万円と比較すると、自立を考えると微妙な給与だが1つの選択肢にはなり得る。

- 定着率:知的障害者や精神障害者の定着率は、就労支援事業所よりは高いが全体としてはやはり低い。自治体の障害者就労支援センターや特別支援学校、福祉施設との連携強化が課題とされている。

就労移行支援事業所

一般企業へ就職することを目指す場所。

- 雇用契約:無し

- 給与:原則なし(一部支払われるとこもある)

- 対象:65歳未満

- 利用期間:原則2年以内

就労継続支援A型事業所

一般的な企業で働くことが難しい障害者の方が職業訓練や生産活動の支援を受けるところ。

ここから就労移行支援事業所を経て一般企業への就職も選択肢としてはある。

- 雇用契約:有り

- 給与:定められた給与が発生(平均の月収70,000円程度)

- 対象:65歳未満

- 利用期間:期限なし

就労継続支援B型事業所

一般的な企業で働くことが難しい障害者の方が職業訓練や生産活動の支援を受けるところ。

A型の作業が難しい障害者の方が対象。

ここからA型事業所への移行も状況に応じて選択可能

- 雇用契約:無し

- 給与:工賃のため最低賃金は保証されない(平均月収15,000円程度)

- 年齢:制限なし

- 利用期間:期限なし

一般社団法人シシン様が運営するサイトになります。

障害者の雇用を統計で見てみる!

統計などから障害者の雇用を考えてみる

障害者の雇用率と数

.png)

ゆっくりとですが、増えてはいます。1.47%(H14)→ 2.25%(R4)

雇用形態の割合

| 障害の種類 | 無機契約の正社員 | 有期契約や正社員以外 |

|---|---|---|

| 知的障害 | 20%程度 | 80%程度 |

| 発達障害 | 30%程度 | 70%程度 |

やはり有期契約が約8割。賃金への影響が大きい要素となっている。

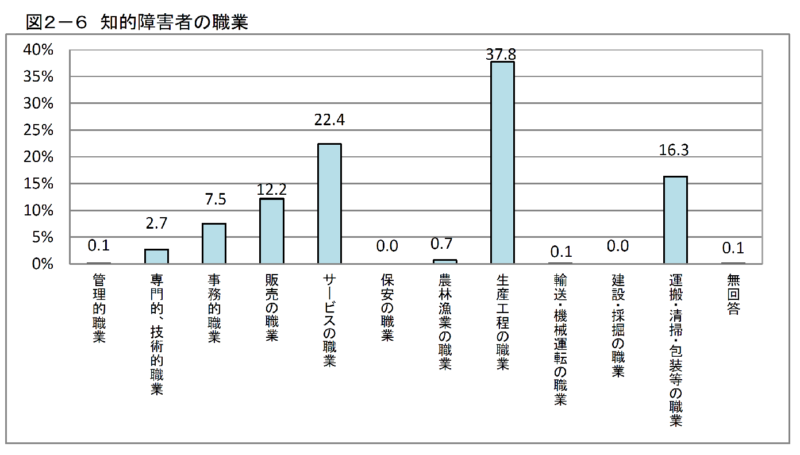

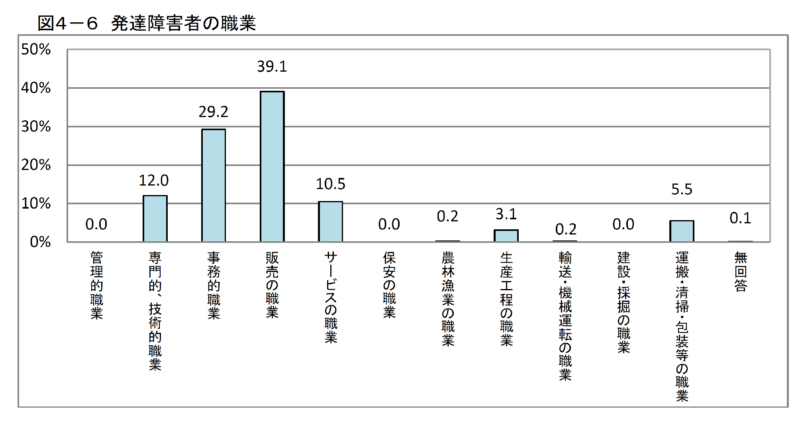

職業の種類

| 障害の種類 | 割合が 高いもの | 割合が 低いもの |

|---|---|---|

| 知的障害 | 生産ライン系、サービス系 清掃・運輸・包装系 | 管理系 農林漁業 |

| 発達障害 | 事務系、販売系 専門・技術系 | 管理系 農林漁業 |

予想できることですが管理系職業は向かないです。

単純労働、軽作業系が多いです。

※精神科医によりASD等の診断を受けたものが該当します。

精神障害というカテゴリーもあり一部ASD患者も含まれます。

障害者の賃金

| 障害の種類 | 平均賃金 | 通常(30h以上勤務) | 平均勤続年数 |

|---|---|---|---|

| 知的障害 | 11.7万円 | 13.7万円 | 3年2月 |

| 発達障害 | 12.7万円 | 16.4万円 | 3年4月 |

ざっくり平均賃金は月に約12万円。

時間換算すると最低賃金に近いのが現実です。

これでも過去の統計に比較すると改善されたようです。

定着率

| 障害の種類 | 1年後 定着率 |

|---|---|

| 知的障害 | 70.4% |

| 発達障害 | 79.5% |

| 障害の種類 | 1年後 定着率 |

|---|---|

| 精神手帳無し | 88.9% |

| 精神手帳2級 | 79.5% |

| 精神手帳3級 | 77.8% |

| 企業規模別 | 1年後 定着率 |

|---|---|

| 1000人以上 | 81.1% |

| 100~300人 | 79.3% |

| 50人未満 | 73.7% |

| 最終学歴 | 1年後 定着率 |

|---|---|

| 短大等 | 86.7% |

| 大学以上 | 82.7% |

| 高校 | 77.8% |

| 中学 | 37.5% |

| 最終学歴 | 1年後 定着率 |

|---|---|

| 短大等 | 83.3% |

| 高校 | 74.9% |

| 中学 | 74.4% |

| 大学以上 | 60.0% |

| 企業規模別 | 1年後 定着率 |

|---|---|

| 1000人以上 | 75.0% |

| 100~300人 | 79.1% |

| 50人未満 | 74.5% |

定着率は良いものとは言えない状況です。

企業訪問、様々な支援を活用して長期的な就労を目指します。

障害が重く小規模事業所の方が比較的定着率が低めになります。

定着率をあげる手段

ハローワークのチーム支援を受けると、発達障害者は15%程度、知的障害者は10%程度改善されるようです。

その他の就労移行支援所や障害者就業・生活支援センターなどを活用し、発達障害者は18%程度、知的障害者は6%程度改善されたという調査もあります。

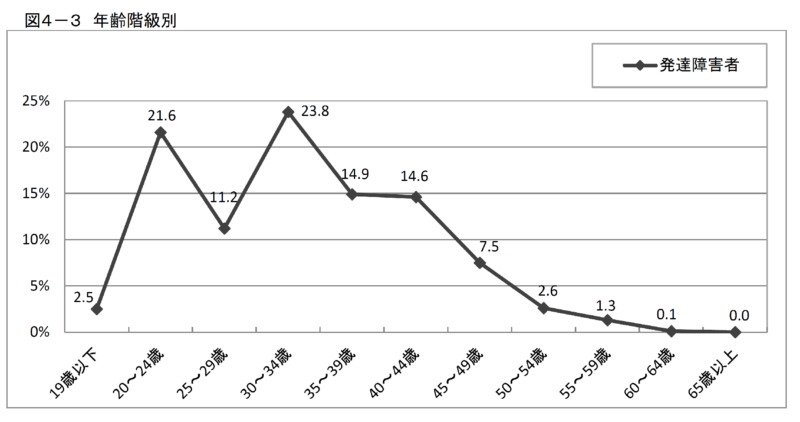

年齢階層

いずれも50歳以上の割合が極端に少ないです。

健常者とは全く異なる年齢階級別になっています。

調べてるとなかなか現実はシビアだとわかります。

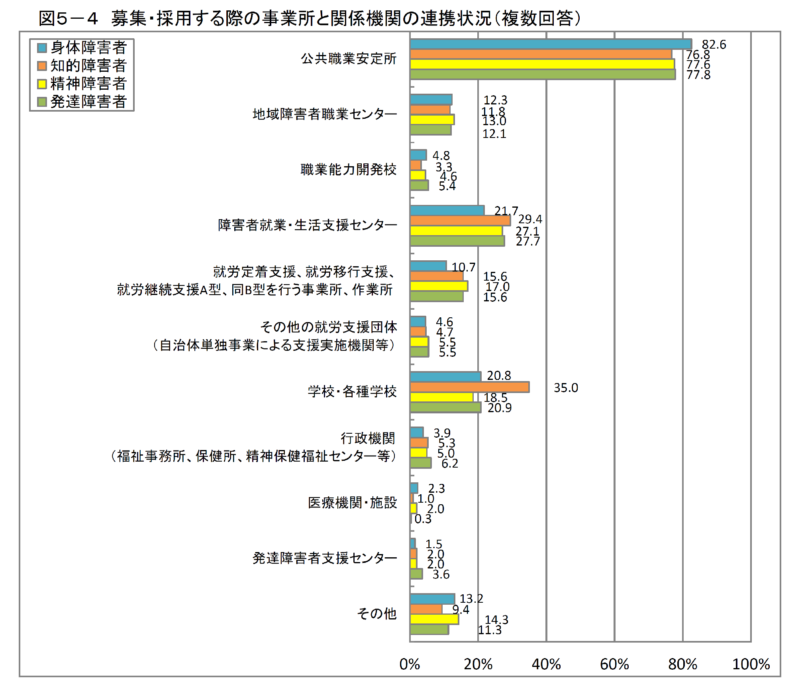

ハローワークで募集することが多い!

企業はどこに採用募集をするのか?

募集の際、企業側用いるのはハローワークが8割程度は利用しています。

就職する際はやはりハローワークへ登録する必要があるようです。

その他は障害者支援センターからの流れもあります。

(複数回答のため合計しても100%にはなりません)

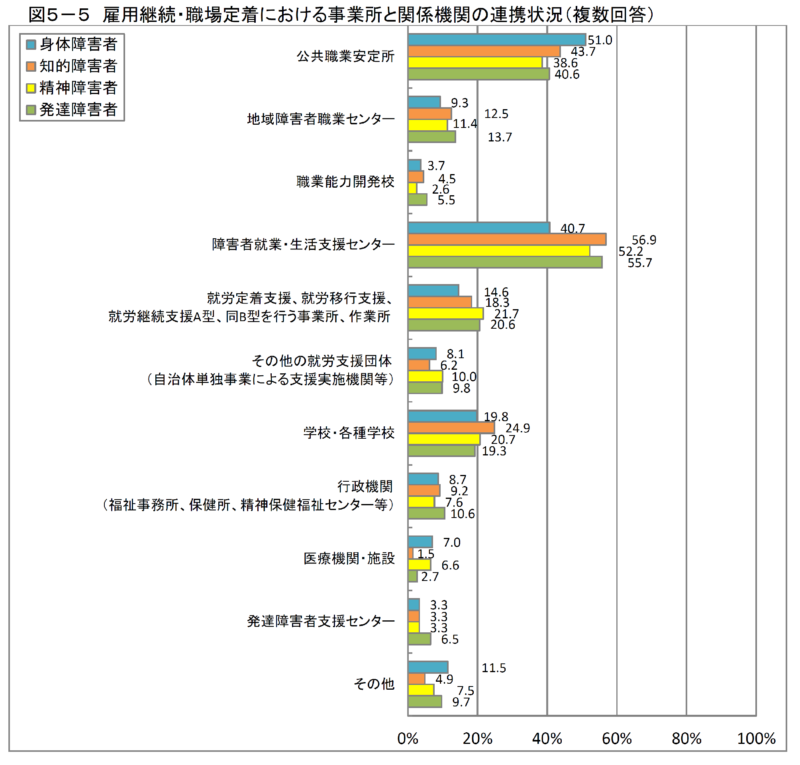

雇用の継続や定着の協力要請先

企業者側が障害者雇用後に協力依頼をするところとしては支援センターの割合も大きいようです。

H30年から5年ごとに実態調査があります。

令和5年に調査が行われ令和6年ごろに最新の調査結果が得られます。

就労が困難な場合には、障害者年金というセーフティネットも考えます。

まだまだ先の話ですが、きっとあっという間に時間が過ぎていきます。

障害の事をオープンにするのかしないのかでも、就労先の幅が変わります。

今はその幅を少しでも広げることができるように、生活面、学習面共に彼の成長の手助けをしなければならないと感じます。

できるだけ幸福な人生を歩んでほしい・・・

大人の息子がもらえる手当

資産を管理できるか不安

障害者の就労で考えると、自閉症などの精神障害に関しては、視覚的にわかりにくいことが数多くあるため、障害者の法定雇用率に加算されるのが遅かったり(2018年4月)、社会的な支援体制の整備が立ち遅れているように感じます。

それにより障害者本人やその家族が精神的な負荷により精神疾患を患うリスクが高かったり、経済的に困窮しやすく貧困に繋がっていくのかもしれません。当事者としては、むしろ自閉症などの先天的精神障害者やその家族ほど長期的で包括的な支援が必要と感じています。

コメント

[…] […]

[…] […]