発達障害と勉強

漢字は大人になっても必要です。

特別支援高等学校でも低学年程度の漢字は入試問題で出てきます。

文字を読む力はできるだけあった方がいい。

しかし、発達障害があって枠の中に文字を上手書けない、文字を読むのがどうも苦手、短期記憶力・ワーキングメモリーが低いなど漢字を書くのに不都合な子も沢山います。

漢字の覚え方は?

ひたすら書いて覚えるのみ。って続かない子も多いみたいです。

そういわれても、他の方法しらんけど・・・ということで、息子もひたすら書いてました。

- 自閉スペクトラム症(高機能自閉症)

- IQ100(3歳) IQ70(6歳)

- ワーキングメモリーが低い

木、木、木、五、五、五・・・・まぁ、いやんなっちゃいますよね。

なんか覚えるコツはないもんだろうか・・・

どうやら調べると、視覚優位な子におすすめのグッズ、

特別支援に配慮した教材があるらしい。

その教材の覚え方は・・・

部位ごとに分けて覚える

【字】 なら ウ と 子 を一つずつ覚える

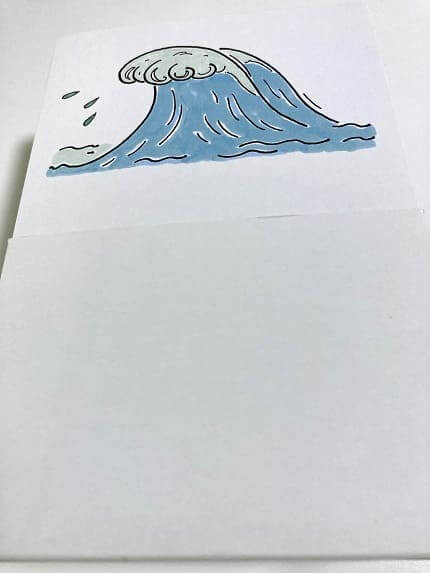

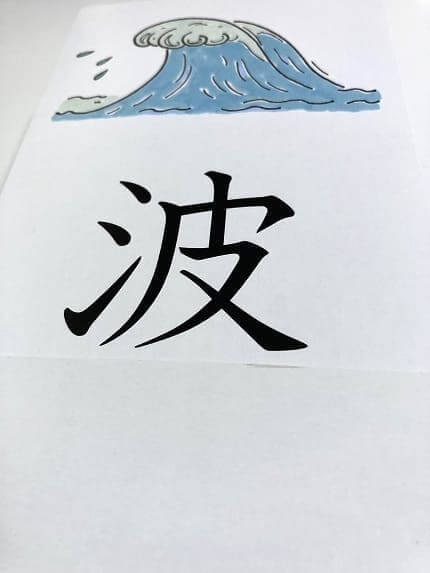

絵も使って覚える

【波】 なら 波の絵 とセットで覚える

唱えて覚える

【右】 なら ノんき に 一ぴき ロばくん は右に と覚える

とまあこんな感じです。

そんな子供でも、ある程度使えた学習教材をご紹介いたします。

おすすめの漢字学習グッズ

発達障害の子には、視覚優位な子が多くいます。

それを活用する方がスムーズなことが多いです。

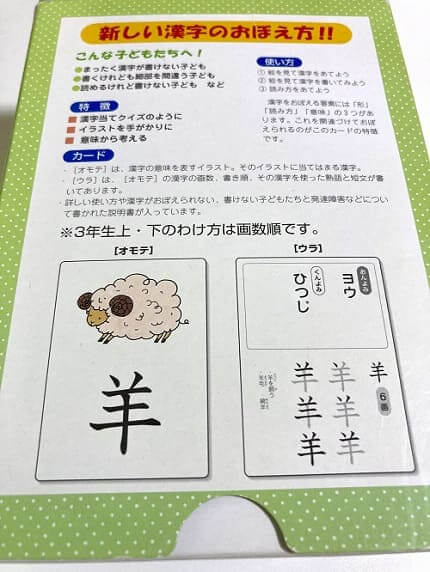

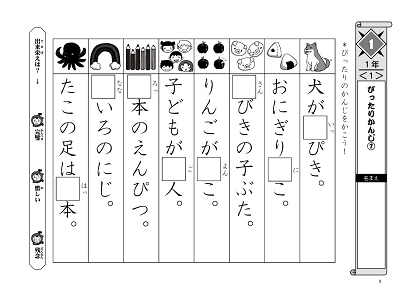

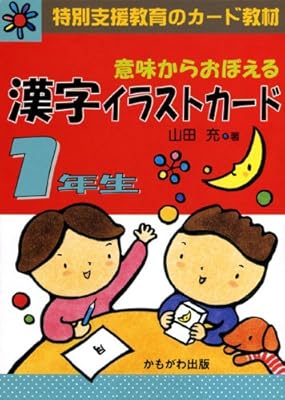

意味からおぼえる漢字イラストカード 1年生(特別支援教育のカード教材)

ひたすら書いて覚えようとしていましたが、どうしても上手くいかない。

単純に覚えること、書き表すことが人より苦手なんだと実感したとき、このカードを試しに購入してみました。

- 著 者 山田 充(小学校通級担当ほか)

- 発売日 2008年

- 形 式 カード形式(80文字分)

- 金 額 約3,000円(1年生分だけ)

- 口コミ ★4.4(amazon:1年生)

- 対 象 1年生~6年生まで

- カードの 表:(上)絵 (下)漢字 がわかりやすい!

- 絵が視覚優位と相性がいい!

- カード形式が使いやすい!

- ちょっと高い

- 高学年になると少し飽きてくる

カードの使い方

外箱の裏に使い方が書いてあります。

①絵を見て漢字をあてる

主にカードの(表)を使います。

初めは箱に入れたまま上半分(絵)を見せる

そのあと、下(漢字)も見せて答え合わせ

今度は逆に箱に入れたまま下半分(漢字)を見せる

次に上(絵)を見せて答え合わせ

以上が大まかな流れです。

これが終わったら、

②絵を見て漢字を書く。

③読み方をあてる

と続いていきます。

が①だけでも読む力が結構つきます。

まとめ

絵 と 漢字 を視覚的で覚える。

シンプルで無駄な情報が無いのが良い。

書くだけよりスムーズ。

寝る前の5分で2文字だけでも効果あり。

口コミの評価高い。

値段もそこそこ高い。

でも覚えた漢字すぐに忘れちゃうけどね・・・

興味ないからね・・・まぁしょうがないよ

1年生

2年生は【上】【下】でわかれる

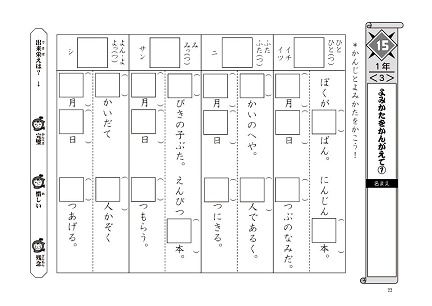

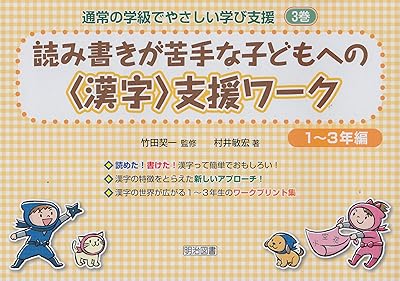

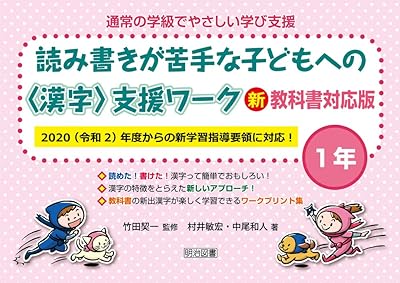

読み書きが苦手な子どもへの<漢字>支援ワーク 1~3年編

男 は 田 + 力

町 は 田 + 丁

などの漢字足し算。

作る の にんべん が隠れていて当てる

という隠れたパーツを探せ。

なぞなぞ的な要素もあって、少し変わった教材です。

このようなやり方は漢字を覚えるのが苦手な子の対策として効果があり、それに特化した教材です。

- 著 者 竹田 契一(大阪教育大学名誉教授ほか)

村井 敏宏(小学校教諭ほか) - 発売日 2011年

- 形 式 冊子形式(118ページ)

- 金 額 約2,000円

- 口コミ ★4.1(amazon)

- 対 象 1年生~3年生まで

- 部分ごとに覚えることを繰り返す!

- なぞなぞっぽい!

- 3年生までが1冊でコスパが良い!

- 他のシリーズもおすすめ!

- クイズっぽいのが嫌な子もいる

- 高学年になると分解パターンが多くて大変

クイズが好きな子は良いけど、ハズレが嫌いな子だとやや嫌がるかもしれません。

分解して覚える方法も合うあわないがあるみたい。

コスパは支援系教材の中では良い方で、口コミを見ると向いている子もかなりいるみたいです。

まとめ

漢字 を部位ごとで覚える。

クイズ感覚で面白い。

クイズに間違えるのが嫌というパターンもある。

シリーズがたくさんある。

口コミの評価高い。

コスパが良い。

1~3年生

1年生のみ

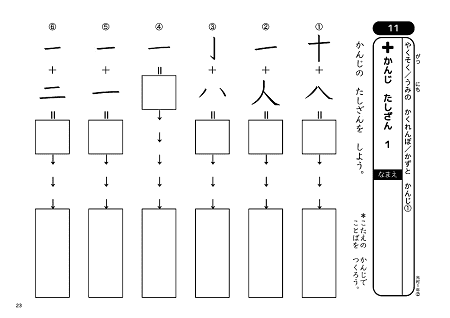

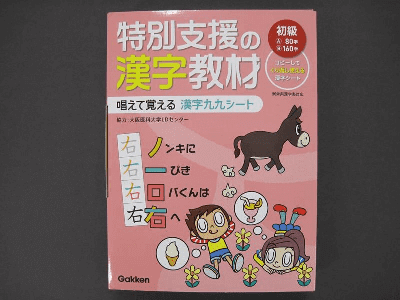

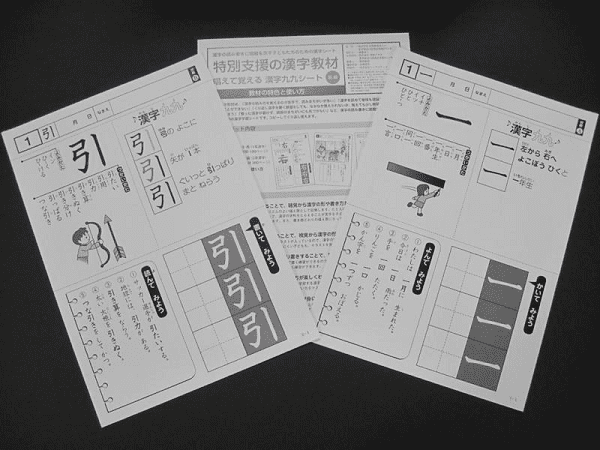

特別支援の漢字教材 初級

こちらもよさそうな教材・・・でも買えなかった・・・

11,000円なり。

たかっ!!

学研から出ているのでたぶん使えそう。サンプル見てても覚え方が良いと思うけど・・・手が出せん。

漢字学習アプリ

ある程度有効です。

ただし、漢字を覚えるのが苦手な子に向けたものにした方が良いと思います。

タブレットを使えば手軽に学習できます。

アプリの中にはゲームタイプのものもありますが、全く興味を持たずにやらないパターンもあります。

アプリはまた別の機会にご紹介いたします。

コメント